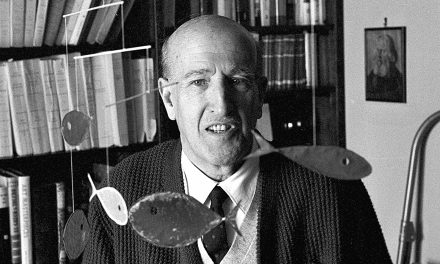

João Rui de Sousa nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 12 de outubro de 1928. Poeta, tradutor e ensaísta, ao lado de nomes como António Ramos Rosa, António Carlos (Leal da Silva), José Bento e José Terra, fundou a revista Cassiopeia, que dirigiu em 1955 e onde estreou literariamente com dois poemas e o ensaio “A Angústia e o Nosso Tempo”. Colaborou em diversos jornais e revistas, dentro e fora do país, e trabalhou como investigador na área de espólios literários da Biblioteca Nacional de Lisboa.

Em relação à sua obra poética, ela só foi ganhar notoriedade no início da década de 60, com a publicação de seu primeiro livro de poemas, “A hipérbole na cidade”. Entre as principais características, o poeta apresenta uma distensão da linguagem, com experimentações elípticas (de omissão de palavra) em que assume preocupações sociais, com a ambiguidade de uma linguagem que acaba por encontrar o espaço próprio das suas imagens e metáforas, numa dispersão surrealista.

João Rui de Sousa faleceu a 17 de junho de 2022, em Lisboa, Portugal.

SOMOS (OU SEREMOS?)

Somos o que fomos noutras eras

e o que seremos longe no futuro

– Música do tempo, música das horas,

relógio incerto, intencional, impuro.

Somos (ou seremos?) o que em nós

acorda a vida, os sonhos, outros sonhos

e a última canção – a alegria – que vai

e volta, indecisa, no limiar da esperança.

Por quem nos tomamos, nós, que não sabemos?

Quem nos dói por dentro em súbita alegria?

A espera e os olhos é tudo o que sentimos

desta viagem distante, deste dia.

SOBREVIVÊNCIA

Que ainda o é quando a esperança fica acesa

por incêndios pilares de amor de amar-te

quando há raízes fortes que rebentam

a dura crosta em riste deste asfalto

Que ainda o é o mesmo não tranquila

no coração real que habita o tédio

na maior decepção na dor vivida

na escuridão dos frios já sem remédio

Que ainda o é na pedra na falta de coragem

no trabalho excessivo no dia tão mal gasto

Que ainda o é para além do que nos falta

por noites de cimento coroadas

Que ainda o é – sempre sempre – redentora estrela

mesmo à beira do fim no desalento

de quem febril respira a morte ao lado

AS FORMAS ONDULANTES

Sobre a secura branca do papel

sinal de fogo lambe e é vertigem

cão de veludo cor beber o mel

um quase abraço ou lâmpada exaltante

Sobre a secura a pele colada e cheia

é como o sol tangente à nossa vida:

em nós renova tudo em nós reclama

casa redonda lábios flor florida

Na vibração dos ombros e raízes

dia de chuva amena mãe dormia

Erguem-se o lume e mãos – terra ondulante

é grande encantamento é forma viva

É paz é ar é nada – é estar ausente

E terra é mundo é cheiro – macios cabelos

Sinal de tudo – amiga cor dos seios

ou rosa incandescente ou puro

esquecimento

ABUTRES

Ao cheiro de abutres que povoam

nossa roupa do mundo e dor mais alta

– e nos deslizam moscas como patas

que sujam de excremento a nossa mágoa –

resistiremos sempre e não esperamos

escondidos no ventre das palavras.

METAMORFOSES

Neste tempo de armas aperradas

neste tempo de laços e espiões

neste tempo de sangue e de fantasmas

nesta noite de ódios e alçapões

passam por nós as asas facetadas

de vultos fraternais e as visões

de coloridos rostos e das margens

que nos decidem hoje para depois

como silêncios d’água, como praias

e pulsos de crianças e balões,

flores de beijos ternos e telhados

da amizade franca e dos bois

que o verde bebem, sonham, inefáveis,

calor de rosas bravas e canções

no tórax, nas faces e nas lágrimas

onde pedaços de lume geram sóis.

*Poemas do livro “o fogo repartido”, editora Litexa-Portugal, 1980.